我在新浪网发表反映尼巴村人畜共居境况的博文后,点击率很快到了6万人次以上,很多读者提出了各种建议。其中江苏的陈然友开始为尼巴村设计人畜分居的建设计划,还在自己的朋友圈里募集资金。此后不久,第一期帮扶尼巴村人畜分居的众筹款终于汇到了八宿县农业银行。

赶到八宿县没几天,扎西顿珠从遥远的林卡乡尼巴村的山上打来电话:“雅姆!我已经派出三名村里最好的摩托车手去东坝乡接你们……”扎西顿珠的声音听着像在山崖上摇晃:“全村人盼着你们快点回来啊!”

扎西顿珠是全村少数几个认识藏文的村民之一。他告诉过我,传说尼巴村山顶上曾有一潭碧湖,后来暴雨中山崩地裂,湖坍塌之后倾泻成为滚滚洪流,尼巴村因此意为“湮没”。

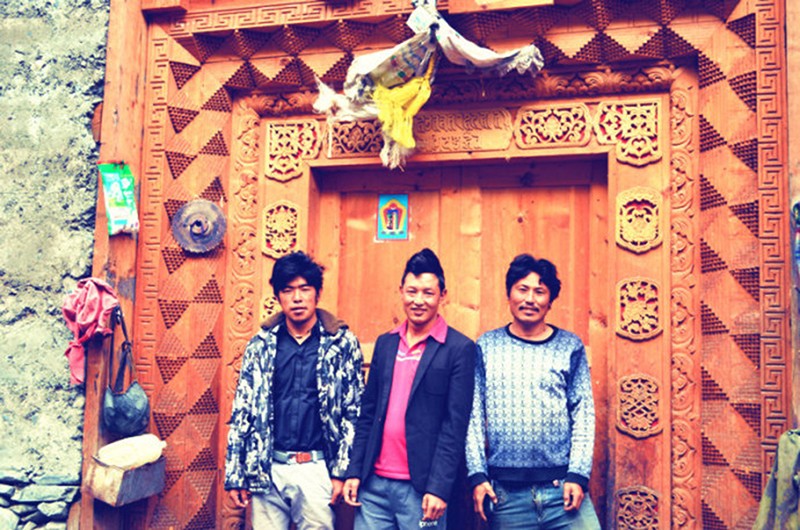

尼巴村的男青年

“东坝到叶巴路段你们不要坐摩托车,很危险……”扎西顿珠还在山顶上叮嘱我们。天色已变,我眼前仿佛看到从古至今,大山峡谷中尼巴村的人们,在激流中挣扎的命运。但如今,尼巴村经过多次的劫难,已然安详而美丽。只要再能够人畜分居,逐步解决村民的卫生、医疗等难题,尼巴村可谓现代社会中的香巴拉。

从林卡乡到尼巴村的山路塌方,我们得绕道东坝乡返回。

到东坝的土路相比林卡到尼巴村的路,算得上是好极了。宽而平坦,路边碧绿的大草原缓缓起伏,像一首宏大舒缓的乐曲,伴我们一路满心喜悦。

到了怒江边上的东坝,绿意盎然,空气湿润,果香扑鼻,峡谷中满是梨树、石榴树、葡萄和苹果树。尼巴村的车手,也已经风尘仆仆地赶到了:三个小伙子,分别是村卫生员拉加、大嘴姐索朗旺姆的儿子、嘎松措姆的帅丈夫。后者脸晒得很黑很憔悴,我问怎么了,他说是去丁青挖药材刚回来。

尼巴村的妇女和孩子

把我们的行李在摩托车上绑好,小伙子先走了,我们开始沿着怒江边山上的羊肠小道步行。摘了梨子边吃边走,有点涩,不过水分多。

小伙子们在不远处停下来要我们上车,说是快下雨了。羊肠小道一边是不断落石的大山,一边是滚滚的怒江,江水被连日大雨冲成泥浆色,水面上有数不尽的漩涡,像怪兽之眼……

“你们先骑回去吧,”觉罗故作镇定地说:“我们走到叶巴村先住下,明后天天晴了你们再来接我们。”

“对对!”我忙点头强颜装笑。

三个小伙子望着我们,像看出了我们的胆小恐惧:“不要怕,村里的老人、小孩都是坐我们摩托车进出的……”

“扎西顿珠说我们还是步行为好……”我忙拒绝,觉罗和措姆也假装严肃地点头。小伙子们疑惑地点点头,但并没马上骑走,相互看了看,小声商量着。我们捡了几个石头朝怒江里扔。天啊!石头扔出去像无力的树叶,飘落到江里没有我们想像的回声,连影子都没有。“从明天开始,全村摩托车每天要赶到八宿县送孩子们上学……”小伙子们为难地说。

我们面面相觑,他们送小孩上学办理相关入学事宜等来回也得十天半月,我们等不了啊!觉罗硬着头皮爬上了前面小伙子的摩托车,我无奈也爬上了拉加的摩托车,措姆上了大嘴姐儿子的车。

尼巴村的房屋建筑

路窄得只容站得下一个人,不到半米宽,拐来拐去,稍不慎就会掉下山去。

“你们不怕吗?”我紧紧抓着拉加,声音颤抖地问他。“有点怕。有一次我在这条路上摔下去昏迷了很久,也没人发现,幸好没掉到怒江里……”拉加上过几年小学,显得文质彬彬。听他这么说,我更害怕了,就说要下车。刚好前面觉罗手里的雨伞掉下去了,再前面绑在摩托车上的一桶清油也飞进了怒江。

10多公里羊肠小道,小伙子们不断地停下来要我们上车。就这样,我们坐一段摩托车,吓得不行了又下来走一段;接着再坐一段,终于过了怒江。到了叶巴村时,我怀里揣着的人畜分居扶助款,差不多被我的冷汗湿透了。

过了叶巴村,下起大雨,但山路宽多了,山上即使不时有小石头掉下来我也不再那么害怕。

眼前就是尼巴村,望着峡谷中被大雨笼罩的村庄,我突然哭了。想念尼巴村,想念在尼巴村上不了网打不了电话和村民们在一起的日子,只有真诚、宁静和欢喜。而这次回来,我们肩负着友人们托付的使命,要在3个月里,挨家挨户勘查选址,帮助尼巴村的每一户人家从房屋里迁出牲畜,兴建单独的牲畜房……

订阅下载:2025年《中国民族》杂志订阅单