渡口旁找不到一朵可以相送的花

就把祝福别在襟上吧

——席慕蓉《渡口》

在文人雅士的笔下,渡口是友人送别的地方,是因缘际会的地方,过往的人们在这里留下了无数动人的故事。

渡口,古时亦称“津”,即通过船摆渡过河的地方。古代过河过江多以渡船为主,也就产生了很多渡口。

长江是中华民族的母亲河,也是中华民族融合的大通道。长江两岸的古渡口,见证了长江两岸民众的繁衍生息和中华民族的兴衰荣辱,南北民族在此交汇相融,东西文化在此互通相济。

位于江苏境内长江两岸的五马渡、西津渡、瓜洲渡,如今已被桥梁、隧道所取代。但这些古老渡口和滔滔江水,如同历史的见证者,向我们讲述着中华民族交往交流交融的辉煌历程。

▲长江美景。(图片来源:中国国家地理)

(一)五马渡:“衣冠南渡”的先河之地

五马渡,位于江苏南京长江南岸、幕府山北麓。西晋永嘉元年(307年),琅琊王司马睿、西阳王司马羕、南顿王司马宗、汝南王司马佑、彭城王司马纮等五位王室成员听从王导的建议,南渡长江,在今南京五马渡靠岸,来到了建康城,并建立了东晋王朝。传说当时司马睿所乘坐骑在五马渡化龙飞去,成为其称帝前之“吉兆”。

这段源于《晋书·元帝纪》“五马浮渡江、一马化为龙”的精彩故事,影响深远,五马渡也因此而得名,被誉为“化龙丽地”,成为著名的金陵四十八景之一。

▲五马渡广场。(图片来源:龙虎网)

不过,更具深远历史意义的是,从五马渡开启了中华民族历史上“衣冠南渡”的序幕。

“衣冠南渡”是指中原政权或中原文明的大规模南迁。这样的迁徙,多发生于北方游牧民族攻入中原或国家动乱之际。

中国历史上有三次战乱引发的大规模人口南迁现象,排在第一个的就是西晋末司马睿渡江,定都建康,建立东晋。

东晋以前,中国的经济中心以北方的黄河流域为核心,长江流域发展相对滞后。西晋末年的“衣冠南渡”改变了这一现状。因此,五马渡江不仅仅是个著名历史典故,这历史上第一次的“衣冠南渡”还对中华民族的融合发展有着重要的意义。

▲五马渡广场雕塑。(图片来源:视觉中国)

历次“衣冠南渡”为南方输送了大量人口,东晋初期南方人口约1050万,末期则有1600万至1700万之多。

唐“安史之乱”期间迁往江淮、江南的人则更多,其中前往荆襄及其更南地区定居的民众“十倍其初”。

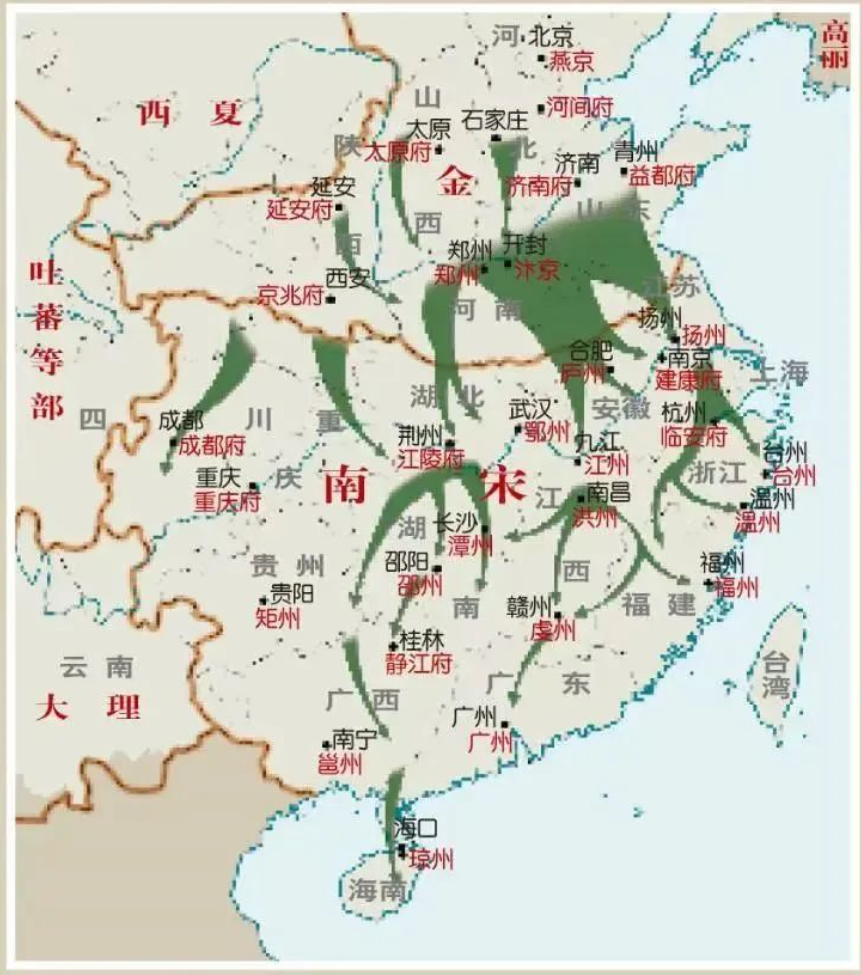

北宋“靖康之难”后,北人又一次南迁,所迁地域分布甚广,江南、江西、福建等地是北方移民的主要分布区。

北人南迁为南方带来了劳动力、生产工具和先进的生产方式,使江南实现了精耕细作,极大地提高了农业生产力。大量北方手工业者涌入南方,带动了南方手工业和商业发展。至南宋时,南方经济超越北方。

▲“靖康之难”后,宋室被迫南迁,中原人士随之大举南迁,此次规模之大超过之前各次。(图片来源:《中国国家地理》2007年02月)

此外,“衣冠南渡”也为南方带去了先进的政治与法律制度,促进了南北文化的交流互鉴与融合,推动了中华民族多元一体格局的形成。

正如中国近代历史学家、国学大师吕思勉所说:“斯时代之大事,尤莫如南北意见之渐见融和”,“亦我民族合同而化之一重要关键也”。

(二)西津渡:积淀千年的古渡博物馆

西津渡位于江苏镇江云台山麓,从三国时期开始,西津渡就是著名的长江渡口,李白、孟浩然、马可·波罗等都曾到访于此。这里保存着自唐朝以来大量的历史文化遗存和成片的传统民居,被誉为“中国古渡博物馆”。

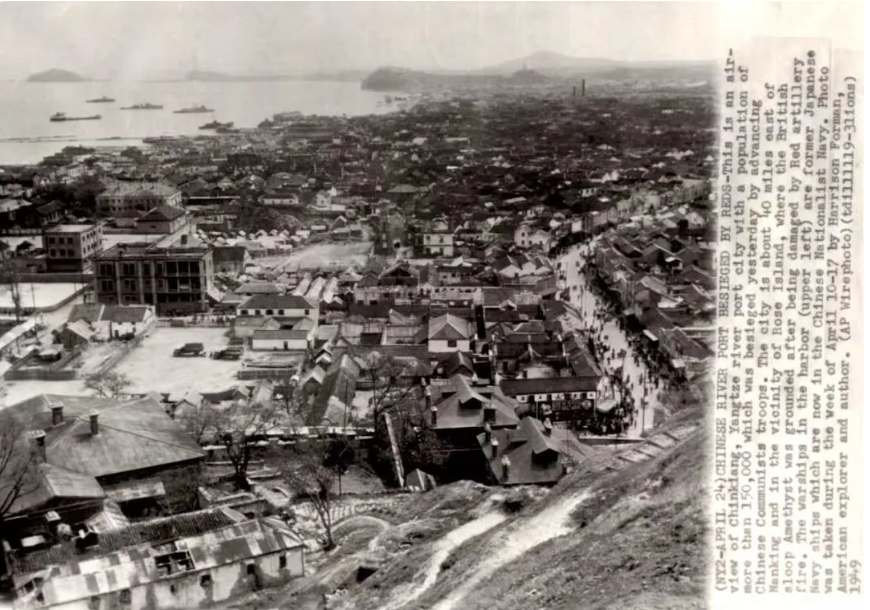

▲1949年4月24日,美国探险家哈里森·福尔曼所摄西津渡。(图片来源:镇江西津渡)

镇江市位于长江与京杭大运河“十”字交汇处,千年来,优越的地理位置让往来这里的移民不绝如缕。南北文化在这里渗透融合,催生了镇江地域鲜明的“移民文化”。

西晋永嘉年间,北方士族和百姓大量南迁,其中半数以上是从镇江西津渡登岸,进入江南。在南北文化融合进程中,无数英雄人物和文明巨子在这片土地上涌现,祖逖、刘裕、檀道济、刘勰、萧统、祖冲之……风云际会间,人文内涵和文脉传承深深融入这片土地的肌理之中。

▲昭关石塔,是全国唯一保留完整的元代过街石塔。(图片来源:镇江西津渡微信公众号)

西津古渡的另外一面,是历史上的江防要地,江南战事多与此渡口有关。

东汉建安十三年(208年),孙权在镇江北固山上修筑山城,号为“京城”,并将自己的治所从吴县迁来此城。孙权与诸葛亮在这里定下了联合抗曹的方针,并由此派出周瑜、程普率精兵前往赤壁大破曹军,打赢了吴国的“立国之战”。

此外,晋代祖逖挥师北上,南宋刘裕在蒜山大破孙恩等都和西津渡有关。

人口的流动和军事要地的加持,让镇江成为重要的物资集散地,商业也随之兴旺发达。唐时期,镇江已有专门商市,货物的种类有布帛、绸缎、铜器、铁器、茶叶、盐、鱼等,各地给皇帝进贡的贡品也在此集结北运,号称“三吴之会”。

▲西津渡街区俯瞰图。(图片来源:镇江西津渡微信公众号)

“舳舻转粟三千里,灯火沿流一万家”,清代诗人查慎行的诗句写尽了西津渡的繁华。如今西津渡虽已丧失了渡口功能,但是昔日的繁华盛况仍可窥见一斑。

(三)瓜洲渡:

令人驻足流连的“千年诗渡”

提到瓜洲渡,人们最熟悉的莫过于北宋王安石笔下的《泊船瓜洲》:

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还?

瓜洲渡是一个江河交汇的渡口,位于长江北岸的扬州,与镇江市隔江相望。

据记载,瓜洲原为长江中泥沙堆积的瓜状形沙碛,最早形成在汉代。晋朝时成为四面环水的沙洲,渐渐形成渔村、城镇。由于泥沙沉积日益严重,到唐代中期时,瓜洲已经与长江北岸的扬子津相连,成为一个渡口。

唐开元二十六年(738年),润州(即镇江)刺史齐浣主持开凿了贯通瓜洲的伊娄运河,使江南漕船渡江的距离从30公里缩短到10公里,大运河入江口也因此再次向南推移至瓜洲渡口。

▲“瓜洲古渡”石碑。(图片来源:扬州发布)

瓜洲渡作为京杭大运河与长江这两条中国古代水上“高速公路”的黄金十字路口,历史上每年过往船只数量高达百万艘,所经过的商旅更是不计其数。

《嘉庆瓜洲志》这样形容瓜洲:“瞰京口,接建康,际沧海,襟大江,实七省咽喉,全扬保障也。且每岁漕船数百万,浮江而至,百州贸易迁徙之人,往返络绎,必停于是。”

▲《嘉庆瓜洲志》书影。(图片来源:方志江苏)

地处咽喉要津,瓜洲渡既是一个江河渡口,也是一个“流量渡口”。

瓜洲古渡因其商贸繁华和重要的地理位置,成为漕运枢纽、粮运正道和兵家必争之地,更引得无数文人骚客驻足流连,瓜洲古渡也因此享有“千年诗渡”的美名。

唐朝诗人白居易有诗云:“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。”以流水比人,抒发深情。南宋诗人陆游则用“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”突出瓜洲古渡军事要津的地位。元代少数民族诗人萨都剌则在《过江后书寄成居竹》中写道:“扬州酒力四十里,睡到瓜洲始渡江。忽被江风吹酒醒,海门飞雁不成行。”

这些广为流传的诗文,记录了瓜洲渡的岁月和风华。吟诵之间,让人仿佛穿越时光的渡口,再次回到那个千百年前的瓜洲古渡口。

▲位于伊娄运河上的瓜洲古渡公园,尽显深厚的文化底蕴。(图片来源:扬州发布)

滚滚长江蕴藏着气象万千。在江苏长江两岸,还有许多有故事的古渡口,如贯穿南北古驿道的瓜埠古渡,是长江下游三大古渡之一;长江支流秦淮河上的桃叶渡,流传着才子佳人浪漫爱情故事……

这些古渡口承载着一方水土的历史文化变迁,记录着往来人们的乡愁记忆,具有重要的历史价值、社会价值、文化价值。

让我们一起漫步长江两岸,走进古渡口,共同感知中华文化的厚重底蕴,探寻中华民族团结融合的历史记忆。

(作者单位:江苏省委统战部)

来源:道中华微信公众号

作者:杨应奇

责编:张伟

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单