几年前,还只有极少数人能做主播、当网红;但在今年,新冠肺炎疫情为直播经济按下快进键,只要有手机就可以尝试直播带货。

这段时间,从直播室到田间地头,从水果生鲜到家电、口红,从院士、明星到干部、农民,网络直播热度不减,很多人都成了“带货官”。

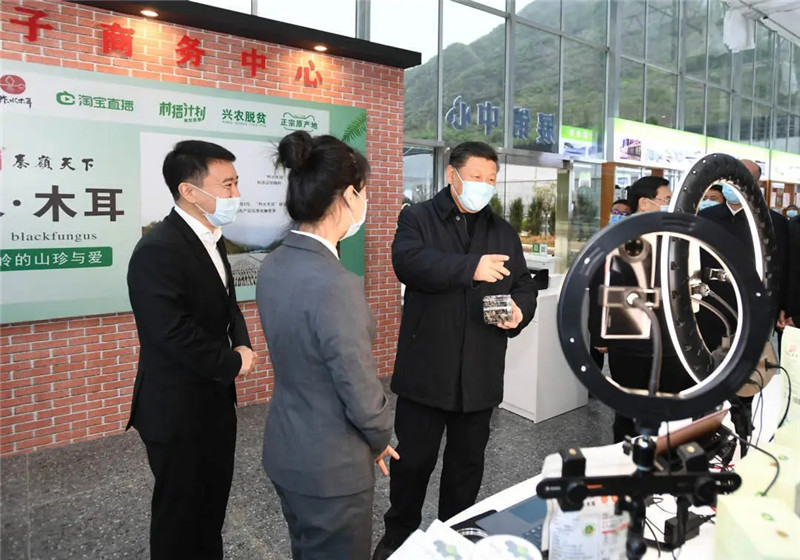

几天前,习近平总书记在陕西考察时,一个被大家津津乐道的画面是,总书记与当地一位正准备通过直播售卖土特产的主播进行交谈,并鼓励大家说电商在推销农副产品方面“大有可为”。

4月20日,习近平在商洛市柞水县小岭镇金米村培训中心,了解该村发展木耳产业情况。新华社记者 谢环驰 摄

4月21日,在金米村培训中心,秦岭天下电子商务有限公司员工李旭瑛在网上直播卖木耳。新华社记者 梁爱平 摄

事实上,在总书记点赞之前,已经有不少人开始尝试担任“带货官”。

在云南澜沧拉祜族自治县竹塘乡蒿枝坝村,中国工程院“土豆院士”朱有勇戴着草帽,用手机直播挖土豆,还炒了一盘醋熘土豆丝。1个小时的时间里,这位院士吸引了54万网民观看,卖了近25吨土豆。

中国工程院朱有勇院士(右一)拿着刚刚挖出的“比脸还大”的新鲜土豆,朝着镜头展示。1小时的直播,他为农民卖出了25吨土豆

在另一场直播中,中国工程院“柑橘院士”邓秀新和秭归县副县长吆喝卖秭归脐橙,吸引了125万网民围观,6万斤脐橙当场售罄。

除了明星、院士等自带流量的“网红”,更多人是和你我一样的草根主播、非主流主播。

比如,各地市长、县长们一改平时严肃的形象,挖掘出“被政务掩盖”的销售和表演天赋,带货能力不比网红明星弱。据新华社报道,上个月共有约130位县长走进淘宝直播间。

1994年出生的吴贤艳是贵州省从江县一名地道的侗族女孩,2017年大学旅游管理专业毕业的她选择回到月亮山区,通过社会公开招考成为从江县加榜梯田景区管理委员会的一名工作人员。图为吴贤艳(左)与村里的大一女生梁琼英在直播推介加榜梯田风光(4月19日摄)。新华社记者 杨文斌 摄

4月16日,在秭归县茅坪镇建东村茶叶基地,几名年轻人在直播采茶。新华社发 郑家裕 摄

在山间田野,很多农民第一次接触直播,就把镜头对准了自己和农副产品。比如,杭州西湖区金家岭村的茶农马勇和妻子,除了采茶还兼职直播带货。上个月,他俩做了20场直播,卖了近百斤新茶。难怪有媒体说,“现在数字成了新农资,手机成了新农具,大棚成了直播间,直播成了新农活。”

在贫困村的扶贫车间和产业基地,一线扶贫干部为农特产品代言,成为扶贫战线新景象。

1996年出生于湘西土家族苗族自治州的施林娇,在直播砍柴。她是十八洞村第一代返乡创业的大学生,苗族的特色文化和日常生活都是她直播的灵感来源,做农活、烹饪苗族特色菜、唱苗歌等都是她的直播内容。新华社记者 薛宇舸 摄

施林娇在十八洞村的山间架起手机准备直播砍柴(4月23日摄)。新华社记者 薛宇舸 摄

这些“非主流主播”,既没有精致的瓜子脸,也没有高挑优雅的身材,在镜头面前也并不熟练,却不影响网友的偏爱和买账。原因就在于,这种生涩、不自然,恰恰是基层干部、扶贫干部为人民服务的模样,是不忘初心使命的体现。他们的目的不是成为网红,而是缓解销售难题。

受疫情影响,传统的销售渠道尚未完全恢复,不少贫困地区的扶贫产品面临销售难题,“直播带货”不仅为消费者被限制的消费需求打开了口子,也为扶贫产品提供了新渠道,解了滞销难题。

以湖北为例,4月初,新华社民族品牌工程联合京东发起“买光湖北货”行动,湖北货线上成交额整体比2019年同期增长106%;拼多多数据显示,自2月10日开通“抗疫助农”专区以来,拼多多售出滞销农产品总计超过16.25万吨。

4月26日,在广西龙胜各族自治县泗水乡龙甸村枇杷种植基地,工作人员通过网络直播销售枇杷。近日,广西龙胜各族自治县的枇杷进入收获期,人们忙着采摘枇杷出售,外销各地。新华社发 黄勇丹 摄

家住四川省成都市金堂县赵家镇阳河街社区的肖钦仁是西华大学体育学院的一名大四学生。近期受疫情影响,肖钦仁家乡的橘子大量滞销,他决定试试通过直播平台“带货”,扩展销路。新华社记者 李梦馨 摄

对于火热的“直播带货”,有人看到了创业商机、风口,有人看到了产业转型发展方向,笔者看到的是“带货主播”成为乡村治理新力量的可能。

产业扶贫是脱贫的根本之策,产业兴旺是乡村振兴的基础。而产业发展重在长远,需要防范化解各类市场风险。这次疫情让我们看到,“直播带货”在拓展销售渠道、缓解市场风险,甚至推动产业升级方面都大有可为。

很多地方的产业,原本走的是当地小批发市场,甚至靠农民摆地摊销售,如今在互联网电商平台上,原有农产品销售打破了时间和空间的限制,开拓出更广阔的市场。

4月23日,在山东省临沂市郯城县郯城街道汉唐花卉基地,李丽梅通过直播向顾客介绍花卉。通过网店和直播销售,她平均每天可完成700个左右的花卉订单。新华社发 张春雷 摄

4月26日,贵州省毕节市黔西县文琴戏传承人胡玉荣在通过网络直播帮助农民卖大葱。近期,受疫情影响,黔西县锦星镇出现大葱滞销现象。黔西县文琴戏传承人胡玉荣得知后通过直播平台“带货”,帮助当地乡亲拓宽大葱的销售渠道。新华社发 周训超 摄

试想一下,疫情过后,如果每个村都有一个本地的“带货主播”,为乡亲们吆喝本村的农特产品、旅游资源,打破信息藩篱,既让消费者买到优质的农产品和服务,又熨平农民可能面对的市场波动,岂不是一举两得?

在帮助村民往外“带货”的同时,本地“带货主播”还可以把党和国家的新政策、治理的新理念、产业发展的新主意带进来,在促进小农业衔接大市场的同时,推进乡村治理。

而输出与输入是相互促进的,不难想象,越能帮助农民解决销售难题的带货官,农民也越信服,新政策和新理念的传播效果也越好。

林芝利用5G技术直播桃花节,让国内外观众“云端”赏花(4月2日摄)。新华社记者 唐弢 摄

“网红”主播在广西南宁市武鸣区宁武镇鸣鸣果园种植基地直播沃柑采收过程(3月23日摄)。新华社记者 周华 摄

4月9日,田玉妙直播茶山风光。为促进湖北省鹤峰县40万亩生态茶园的茶叶销售,当地多家茶企积极与电商平台对接,通过直播的方式,向消费者直观呈现茶叶采摘到生产制作的全过程,助力“带茶出山”,帮助茶农脱贫增收。新华社发 杨顺丕 摄

4月13日,新华每日电讯头版刊发《“乡村新闻官”》一文,介绍的就是这方面的尝试。据报道,2018年,清远市创设“乡村新闻官”制度,打造575位乡村本地“网红”——乡村新闻官。

他们有的是村干部,有的是乡贤,有的则是热心村中事务的青年。打造乡村新闻官的目的是,打通城乡信息不对称的“最后一米”,一方面为乡村带货、代言、发声;另一方面,传达国家政策,播报农事信息,传播思想文化。

这次“直播带货热”培养了众多草根、非主流带货官。据新华社报道,截至3月底,已有6万多名农民入驻淘宝,成为农村主播。农产品相关直播已达140万场,覆盖全国31个省(市、自治区)2000多个县(区)。如果这些农村主播经过适当培训和赋能之后,完全可以在带货之外,发挥更多作用,为乡村治理注入新的年轻力量。

来源:新华每日电讯 作者:评论员 张典标

责编:刘雅 流程·制作:古丽斯坦

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单