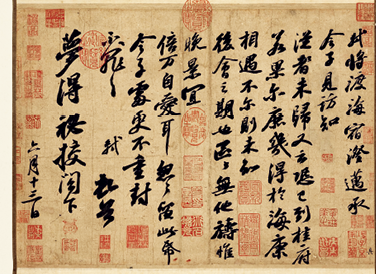

《渡海帖》 苏轼(宋)

中国书法伴随着文字书写的演变而产生、发展。

最初,人们普遍使用象形图画字,其中的块面结构,需要涂抹才能成形,而涂抹的用笔次数不可确定,既费时间,又没法规范。进而,人们从象形图画字中演化出了文字的笔顺。笔顺摒弃了象形图画字的块面结构,代之以线条用笔。笔顺的哲学意义是秩序感的建立,同时它又具有重大的书法意义。笔顺构建了时间顺序,能够让孤立的笔画线条自动衔接起来,形成运动轨迹,使得相交的笔画线条具备了立体性。更重要的是它能从既成的静态的平面作品中追溯其创作过程,正如姜夔所说:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。”

文字的目的在于表情达意,必然需要规范与统一。规范是一个选择与摒弃的过程,选择那些既具合理性又具审美性的文字作为标准。比如,小篆就是在规范过程中产生的,在大篆基础上小篆简化了结构,规整了外轮廓,平直了笔画,形成了婉约中正之美。隶书则是在秦代草隶基础上用蚕头燕尾装饰了横画来延伸横势,以弯曲倾斜的竖画削弱竖势,从而形成若飞龙在天的动势。随着纸张的普及,原来一支竹简一行字变成一张纸同时写好多行字,行间距自然也被注意到了,隶书延伸的横势就自然被削弱,只能加强其竖画,于是楷书的竖画立正了、变长了,表现出端庄方正之美。

文字的表情达意要求它阅读要清晰易辨而且书写还要便捷,通过长时间的优化选择,楷书的书写节奏变得单一化、结构变得笔画化、笔画变得空心化。“结构笔画化”,是指将字结构拆分为点、横、竖、撇、捺等笔画部件。“笔画空心化”,是指书写时仅仅经营笔画的起笔与收笔,其中段则快速而过。这样,确保外观美与速度,但牺牲了内在精神。其极致为馆阁体,它充分展示了整齐一律的秩序美。馆阁体的极致则是我们如今的印刷字体,它呈现了工业设计之美。

由于历代取士政策,馆阁体具有广泛的社会基础。比如明代姜立纲,朝野皆知其名,“天下称善书曰姜字,即立纲也。”同时,姜立纲的书法却招来了现代书法史中必定提到的丰坊、董其昌、冯班三人的严厉批评。可见需要从另一个角度来欣赏书法之美。

作为杰出的书家、鉴赏家和书画理论家,董其昌认为书法的真谛在于“时出新致,以奇为正,不主故常”。时出新致,则意味着有旧的笼罩。这些旧的东西不是废品,而是自己以前苦苦追寻所得,即是李可染名言“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”的前半句。董其昌将之概括为“妙在能合”,合于什么?古人之面貌?精神?还是主宰精神的道?前二者还不是董其昌要的,董其昌要的是自己的神灵主宰。对于李可染的后半句,董其昌说:“盖书家妙在能合,神在能离。所欲离者,非欧虞褚薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。哪吒析骨还父,析肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。”董其昌要摆脱的不仅仅是虞褚薛诸名家面目,还有更高层次的“右军老子”的书法精神。他理解的书法境界,是“欲造极处,使精神不可磨没,所谓神品以吾神所著故也。”

书法是时间的艺术,由一段段线条组合而成,所以怎样挥运好线条是关键。董其昌从根本上说:“作书须提得笔起。自为起,自为结,不可信笔。后代人作书,皆信笔耳。信笔二字,最当玩味。吾所云须悬腕,须正锋者,皆为破信笔之病也”;“发笔处,便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。盖用笔之难,难在遒劲;而遒劲,非是怒笔木强之谓。乃如大力人通身是力,倒辄能起”;“作书,须提得笔起,不可信笔。盖信笔,则其波画皆无力。提得笔起,则一转一束处,皆有主宰。转、束二字,书家妙诀也。今人只是笔作主,未尝运笔”;“予学书三十年。悟得书法而不能实证者,在自起自倒、自收自束处耳。过此关,即右军父子亦无奈何也”。可见他认为“提得起笔”是重中之重,并且用了自、信、能、运、主宰五个词来界定。其核心是谁为主导者。如信笔,就是手没能对笔实施主动性。创作时,手是主导者,笔是被动者,手又需要在恰到好处时变成被动者,听笔与纸的摩擦及笔锋的状态来调整自己的状态。

汉代的蔡邕也早已感悟到了手笔纸的关系。他说:“得疾、涩二法,书妙尽矣。”疾是快速的意思,显然是手主动行笔。涩字包含行笔速度慢的意思。但是蔡邕没有用慢字。涩比慢更具内涵,它有被动阻止之意。简牍的摩擦阻碍了笔的运动,而手接收到了这种阻力,适时地调整笔的状态,从而写出活泼泼的线条。他感悟到外界细微的阻碍对内心的触动,内心随之翩翩起舞,与外界互动,手与笔共同参与创作。值得注意,不仅这种互动的产物成为书法艺术作品,这种互动本身就是一种艺术。历代在书写中体悟到这种手笔纸关系的敏感书家很多,但它是“悟而不能实证者”,很难言说,在历代书论中只有蔡邕与董其昌两人将之以理论的方式表达出来了。

一落笔即成笔画,就有外形,有审美。对笔画的外形董其昌认为“作书最要泯没棱痕,不使笔笔在纸素成板刻样。东坡诗论书法云‘天真烂漫是吾师’。此一句,丹髓也。”他又说“书法虽贵藏锋,然不得以模糊为藏锋,须有用笔,如太阿剸截之意。盖以劲利取势,以虚和取韵。”表面来看是在棱痕板刻与模糊藏锋之间取个平衡,但这只是外形加加减减的雕琢,当如古人所言落笔沉著痛快,直须落笔,不得故意妆缀。等到打通用笔的“自起自倒、自收自束”关卡,劲利之势、虚和之韵自然呈现。这是久久为功后自然呈现的天真烂漫。

笔画好了,将其组织为字结构也很有讲究。董其昌说,“米海岳书,无垂不缩,无往不收。此八字真言,无等等咒。然须结字得势”。他认为“古人作书,必不作正局。盖以奇为正。”这里化用了唐太宗评王羲之“观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反正。”董其昌又说“右军如凤翥鸾翔,似奇反正”;“转左侧右,乃右军字势。所谓迹似奇而反正者,世人不能解也”。什么是奇?什么是正?董其昌认为“作书所最忌者,位置等匀”“布置不当平匀,当长短错综,疏密相间也。”可见正的最大表现是布置等匀,古人讥之为字如算子。董其昌以奇为正,最终要落的还是正,这是内涵的正而非面目的正。所谓的奇,是表现的奇而非内涵的奇。而所谓的算子,就是面目的正,内涵的僵死。

上文提到董其昌批评姜立纲,后者的书法就是作正局。其实,等匀、端正、优美符合人类的秩序追求,也合乎普通民众的审美。王羲之曾说“字贵平正安稳”。但也应该意识到平正安稳有好多层次,选择哪个层次最为关键。如“妙在能合”,一般人若是能合于欧虞颜柳面目已是狂喜,若能合“二王”精神更是几百年一遇,而董其昌却弃之如敝履。作进一步理解,就是平正安稳可贵,但还有更可贵的东西。

苏轼论书诗云“吾闻古书法,守骏莫如跛”,曾国藩因此而命名自己的书斋为“求阙”。可知跛为残缺之意。黄庭坚论书云:“余学草书三十余年……乃窥笔法之妙。今来年老,懒作此书,如老病人扶杖,随意颠倒,不复能工。顾异于今人书者,不扭捏容止,强作态度耳。”跛与不复能工,是面目上的不正,与董其昌的奇相通。我们可以用孙过庭的“既知平正,务追险绝”来解释,也可以认为这是苏轼与黄庭坚对变化与人的不得已的一种感悟与超越。“万物生生,而变化无穷焉。”任何个体的心灵,都在面对各种形态的“不得已”。从守、不复两个词可知苏轼、黄庭坚能守骏、能工,但是他们选择了表面不怎么光鲜亮丽的跛与不工,从而避免了自己心灵的沉沦,主动迎接变化,并将这变化的本质以最饱满的方式体现出来。上文提到董其昌的变也可以这样去理解。细想来,苏黄是以“独与天地精神往来”之神化出笔下之形,不知其骏跛、工拙,契合了庄子的“安时而处顺”。而世人笑之,曰:此跛也,此不工也。继而可知,董其昌的奇仍有人工安排的成分。

书法具有不可言说性,创作过程中存在很多“不知”。“人人欲问此中妙,怀素自言初不知”;《诗大序》也提到这种不知:“永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”庄子《大宗师》言:“以其知之所知,以养其知之所不知”。不知是人的本质处境,但心灵仍然向不知寻求可能的滋养。庖丁“以神遇而不以目视,官知止而神欲行”,官知止是技的积累,是知。神欲行是不知,是心灵的自主性和能动性充分实现,它没有错失条理,反而是不知所以然而然的合乎条理,避免了“官知止”的局限。王澍以李广射石来论“古人稿书最佳,以其意不在书,天机自动,往往多入神解”也是此意。

对观赏者来说,书法之形可见,其不可言说者是“君形者”。董其昌认为,“临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足头面,当观其举止笑语精神流露处。庄子所谓目击而道存者也。”他还说,“藏真书,余所见有枯笋帖、食鱼帖、天姥吟,皆真迹,以澹古为宗。徒求之豪宕奇怪者,皆不具鲁男子见者也。”普通人惟见其豪宕奇怪之形,董其昌则能识其澹古之神。

大多数的艺术以能见形之神为极致。中国书法则要更进一步,要直指“神”的创造者。苏轼论书:“世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态”;“欧阳文忠公书,自是学者所共仪刑,庶几如见其人者。正使不工,犹当传宝。”苏轼不仅能识“君形者”,而且直接对话于君“君形者”,这即是书法中经常提及的书如其人。

王僧虔论书:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”人总是希望圆满,希望文质彬彬,对书法而言也希望形神兼备。而现实中,视而可见的形更被器重。但容易空心化。董其昌的书法,好之者评为秀淡,厌之者认为有凋疏之弊。恰好,明清之际的有识之士于金石拓片中领悟到朴拙浑厚的郁勃之气,碑学开始兴起。碑学是对帖学的拓深。可以这么说,帖学要形神兼修,但是由于文字的实用性将书法引向了形的唯美,形影响了神,所以即使董其昌也不免凋疏之弊。碑学矫枉过正,重神而黜形,宁丑毋媚。其间有貌丑的得道者,也有貌丑的僵死者,观赏者需独具只眼。碑学极大解放了毛笔的性能,如林散之在行笔中自如地将笔锋或聚或散,表现高妙的、传统稀有的草书线条,而被誉为草书大家。

碑学黜形重神带来的问题是,面对被刀加工过,经过槌拓甚至模糊漫漶的拓片,该从何着手?启功认为要“透过刀锋看笔锋”。董其昌在苏轼真迹中看到“每波画尽处,隐隐有聚墨痕,如黍米珠,非石刻所能传耳。”他认为墨迹中大量的信息是刻石不能反映的。黄庭坚说:“古人作《兰亭序》《孔子庙堂碑》皆作一淡墨本,盖见古人用笔、回腕余势。今人但见深墨本收束锋芒,故以旧笔临仿,不知前辈书初亦有锋锷,此不传之妙也”。淡墨、锋锷的作用是有助于学习者还原挥运之时的状态,但碑学更注重从眼前所睹的拓片中汲取精神内涵。启功以帖学的方法来对待碑学,这并不奇怪,碑学与帖学并非水火不容,它们本就是一体。比如碑学大师康有为的《广艺舟双楫》专列“干禄”一卷,以碑学指导馆阁体。

综上所述,中国书法之美呈现为多层次,多角度。简言之,以馆阁体为代表的历代干禄书呈现为形式美;帖学多形神兼备可名之为意境美;碑学黜形重神致各家各具秉性,可名之为哲理美。

来源:《中国民族》杂志2024年第1期

文:周延

作者单位为中国艺术研究院书法院

责编:张昀竹 流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2025年《中国民族》杂志订阅单