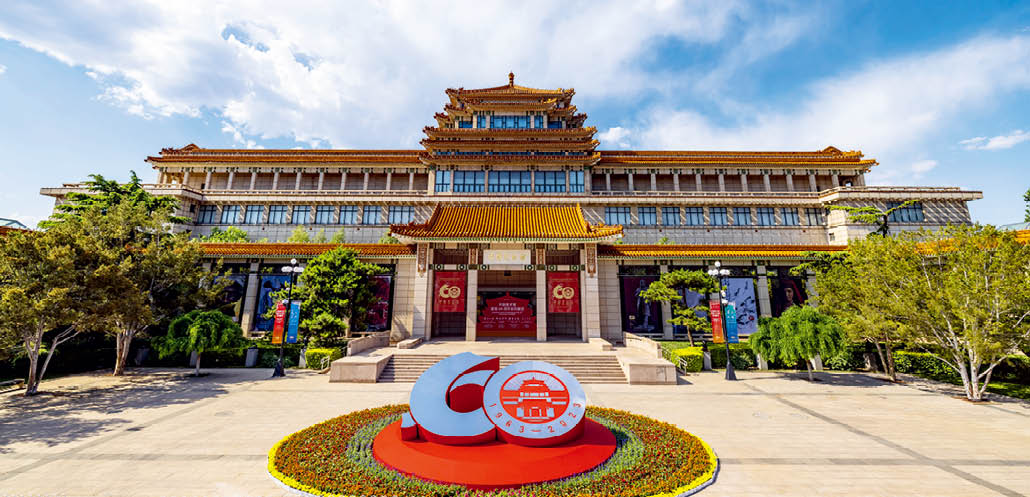

北京五四大街1号,熠熠生辉的“中国美术馆”金字牌匾、源自敦煌艺术的阁楼飞脊、金色琉璃瓦屋顶和回廊的建筑格局,无不展现中华文明的深厚底蕴和博大气象。

“中国美术馆有力见证了新中国美术事业的蓬勃发展,在典藏精品、展览展示、公共教育、对外交流等方面守正创新,取得了积极成效。”习近平总书记在2023年中国美术馆建馆60周年之际,给中国美术馆的老专家、老艺术家回信中指出。

美术,是历史的视觉性再现,既是文明发展的产物和见证,也是创造新的文明的方式和途径。美术不仅可以“以图鉴史”,充分反映中华民族团结奋进的伟大历程,彰显各民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象,更可以在中华儿女同心协力实现民族复兴伟业的进程中昭示方向,唤起精神的力量、团结的力量、创造的力量。

作为国家美术殿堂、汇聚中华民族艺术珍品的中国美术馆,始终与时代同频,与人民共情,用美的语言描绘着中华民族的精神图谱,构筑中华民族共有精神家园,绘就了新时代中华民族团结奋进的同心圆。

中国美术馆外景 陈曦/摄

中国美术彰显中华文明特性

中华文明五千多年连绵不断,各民族文化多元激荡、互补融合,形成集包容性与统一性于一体的特征;以“四海之内皆兄弟”的温润,在新时代倡导构建人类命运共同体而凸显和平性;以吐故纳新的强大生命力蓬勃向前而呈现连续性与创新性。

笔墨书盛世,丹青绘华章。在美术中,中华文明的突出特性同样得以生动演绎与深度体现。

中华文明的连续性体现在中华美学精神的继承与发展。中国美术秉持先秦道家的哲学精神,以写意抒怀,传承发展老庄道论中道法自然、超逸脱俗的美学理念,将中华文明五千多年的文化积淀转化为富含时代气息的艺术语言,使古老智慧在新时代焕发勃勃生机,展现出连续性与时代性的和谐统一。

中华文明的创新性在美术创作中的体现尤为突出。艺术家们敢于突破常规,以大胆的想象与实验,从“象外之象、象外之意”中寻找灵感,不断创新艺术表现手法与形式,创造出既能承载中华民族精神内核,又能引发世界共鸣的美术新形态,展现了中华文明的旺盛生命力与持久创新力。

中华文明的统一性体现在艺术创作中对不同表现方式与语言形式的整合。无论是传统工笔的细腻描绘,还是现代写意的肆意挥洒,艺术家们都能在作品中熔铸民族审美特色与时代精神内涵,形成既有民族根脉,又有时代烙印的艺术风貌。

中华文明的包容性则体现在美术创作的多元化探索。艺术家们广泛吸纳古今中外艺术精华,无论是借鉴西方油画技法,还是汲取东方传统水墨韵味,都能在作品中找到跨越时空的文化交融,实现东西方艺术元素在美术中的和谐共生,进而构建起具有全球视野和民族特色的新型美学框架。

中华文明的和平性则通过美术作品中人与自然、人与社会、人与人的和谐共存,传达出建设中华民族共同体、构建人类命运共同体的美好愿景。艺术家们以大爱之心去描绘生活、赞美生活,作品中流露出对美好生活的向往与对世界和平的期盼,传达出中华文明深邃的和平理念。

美术,以翰墨丹青绘写中华文明视觉史诗。当各族群众在欣赏美术时,也在进行一段跨越时空的对话,心中涌动着共有的文化记忆与情感共鸣。

典藏精品融汇中华民族风貌

中华民族艺术百花园中,各民族文化交融碰撞、互鉴融通,共同谱写了中华民族艺术的正大气象和多元风貌,成为世界文明史上一道靓丽的风景线。

就中国艺术精神而言,其重要的审美特征均可在各民族的艺术传统中发现传承的脉络与实例。从创作角度而言,民族题材充满了美的特色,容易激发艺术家的想象力和创造力。

960多万平方公里的中国土地,从平原到高原,从高山到湖泊,从西部高原蓝蓝的天,到东部蓝蓝的海,从农耕文化、海洋文化到草原文化,再到各民族衣食住行的方方面面,都充满了土地、植被、阳光和空气的印记。这种本土特性、生活方式、文化记忆和情感表达都具有很强的辨识度。因此,在世界文化的多元激荡中,中国艺术家更加热衷于创作民族题材美术作品,以此彰显中华民族独特的精神气象。

立人民之心,举中国精神。中国美术馆的艺术宝库中积累了一大批反映民族题材的美术经典,承载着一代代美术家的民族情怀和时代使命。

近代以来,中国人民面临前所未有的民族危机,深沉的民族情结和救亡的使命感也对中国美术的走向产生了决定性影响。比如,抗日战争爆发之后,以张大千、韩乐然、常书鸿、庞薰琹、吴作人、孙宗慰等为代表的一批美术家选择了赶赴西北、西南的写生与求艺之路。他们出身不同、经历不同,但共同的抉择是把目光投向中国丰厚的民间艺术、民族传统,以爱国的热忱,探索具有民族风格的中国美术发展之路。

新中国成立后,王临乙的雕塑《民族大团结》、叶浅予的中国画《中华民族大团结》《高原之春》、董希文的油画《千年土地翻了身》、艾中信的油画《通往乌鲁木齐》、孙滋溪的油画《天安门前》、刘开渠的雕塑《牦牛》、李焕民的版画《初踏黄金路》、潘世勋的油画《我们走在大路上》、张充仁的雕塑《朝鲜双人舞》、靳尚谊的油画《塔吉克新娘》、鄂圭俊的油画《春的脚步》、张得蒂的雕塑《小达娃》、韩书力的中国画《毛主席派人来》、妥木斯的油画《垛草的妇女》、马常利的油画《草原上》……中国美术馆收藏的这些经典之作,铭刻着时代前进的脚步,记录着民族团结进步的发展轨迹。美术家们饱含深情,展现了各民族对伟大祖国真挚的爱,以及对建设新中国的无限热情。

中国美术馆雕塑园内的《民族大团结》大型浮雕 陈曦/摄

进入新时代,中国美术馆不断发挥创作优势、组织优势、平台优势,通过国家主题性美术创作项目等国家创作工程入藏了一大批反映各民族建设发展和幸福生活的优秀新作,如王奋英的中国画《暖心——十八洞村贫困户精准识别公示会》、陆庆龙的油画《在路上》、李河良的中国画《独龙人有了新家园》、赵晓东的油画《天梯》、来源的油画《中国玉麦》、武定宇的雕塑《草原母亲》、曹本健的油画《大山的节日》、刘元捷的雕塑《牧民巴桑》,等等。这些优秀美术作品,不仅记录了各民族各具特色又和谐发展的多元风貌,也反映了新时代中华民族大家庭奋发向上的精神风貌。

艺术家们以丹心、以真情、以大美,创作出具有中国特色、中国风格、中国气派的艺术经典,谱写了中国美术的精彩篇章,鼓舞了一代代中国人奋勇向前。

精品展览弘扬中华民族精神

2024年6月23日,中国美术馆学术邀请系列展之一——“情韵西部——吕智凯水彩艺术展”与观众见面;6月26日,“中国美术馆馆藏青海题材美术作品文献捐赠仪式及专题陈列”在青海美术馆成功举办;7月6日,中国美术馆公共教育品牌项目“‘为新时代人物塑像’作品巡展”在新疆喀什地区博物馆开展……

以上3场活动只是中国美术馆在推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作与实践中的一个缩影。这是中国美术馆服务新时代党的民族工作和民族地区的主动作为,更是在“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”上下功夫的题中之意,也是新时代中国美术馆一以贯之的责任担当。

民族团结题材历来是美术创作的重要领域,民族团结题材也成为新中国成立以来中国美术作品创作的重要内容,是现当代美术创作不可或缺的重要素材,凝聚着一代代美术家的民族情怀和时代使命。

为共同塑造最美的民族大团结“石榴”,中国美术馆在2016年举办“中国美术馆贺岁大展——中华民族大团结全国美术作品展”之后,于2019年新中国成立70周年之际再次举办“民族大团结——全国雕塑艺术作品展”。

“中华民族大团结全国美术作品展”是中国美术馆自主策划的弘扬中国精神系列展览之一。我们从全国征集了800余件作品,经过多轮评选,最终展出近300件作品。在2019年举办的“民族大团结——全国雕塑艺术作品展”上,200余件雕塑分列一层10个展厅,规模空前。此后,中国美术馆还将展览送到新疆生产建设兵团可克达拉市图书馆,举办了“走进新疆——全国民族大团结雕塑展”。

新时代以来,除了在馆内自主策划、举办大展、专题展,中国美术馆还把独具特色的美术展览和公共文化服务项目送到基层,或通过与民族地区共同举办展览等形式,大力支持边疆民族地区文化建设。

比如,中国美术馆推出的“走向西部”系列展览,勾画出20世纪中国艺术家发现西部、认识西部、表现西部的创作历程,展现出各民族团结进步的情感连接。近10年来,这一展览陆续巡展新疆、广西和宁夏等地,取得热烈反响。

在中国美术馆与政协广西壮族自治区委员会、全国政协书画室、中共广西壮族自治区委宣传部合作举办的“同心协力写丹青——中国美术馆藏书画界全国政协委员美术作品广西展”上,近百件名家精品首次走出中国美术馆,远赴广西展出,引发当地观众观展热潮,反响巨大。

为支持新疆美术馆正式开放,中国美术馆将典藏精品与新疆独特的艺术资源相结合,举办“美在新疆——中国美术馆藏精品展”和“丝路飞虹——中国美术馆藏韩乐然作品展”。

除此之外,“青海唐卡绘画艺术精品展”“黔东南苗族侗族自治州民族文化暨脱贫攻坚主题美术作品展”“蒙古马精神——内蒙古美术摄影作品展”“内蒙古印象摄影展”等一系列主题策划展览,以及“民族美术高等教育60年成果回顾展”“中国民族美术双年展”“西部少数民族青年美术家创作展”等综合类展览的举办,都是近年来中国美术馆心系民族团结进步事业,为展现民族精神、弘扬时代风范实实在在的举措。

近年来,中国美术馆还向各地党校、高校、图书馆等机构年均捐赠画册约8000册。其中,民族地区、革命老区是重点捐赠对象,让各族群众得以共享国家艺术殿堂的经典作品。

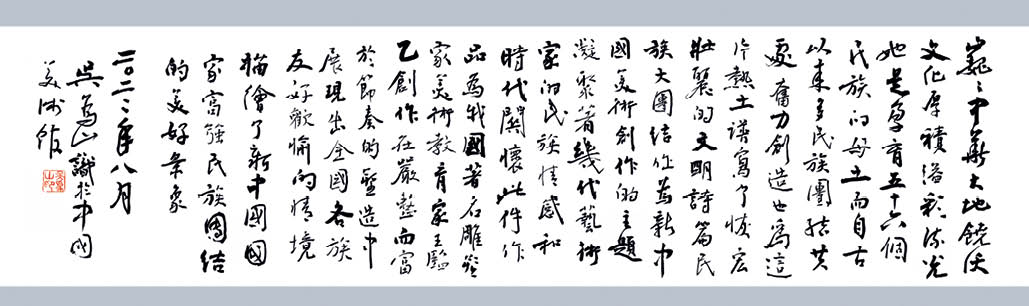

早在1951年,中国现代雕塑艺术的开拓者——王临乙先生就创作了汉白玉浮雕《民族大团结》。2022年,我们将这件馆藏精品翻铸为青铜版本,立于中国美术馆雕塑园内。有感于中华民族五千多年的文明、960多万平方公里土地的精神滋养,有感于新时代新征程上中华民族共同体意识不断铸牢、中华民族现代文明不断开出新的繁花硕果,雕塑落成时,我曾动情写下这样的释文:

“巍巍中华,大地饶沃,文化厚积,溢彩流光,她是孕育五十六个民族的母土。而自古以来,多民族团结共处,奋力创造,也为这片热土谱写了恢宏壮丽的文明诗篇。‘民族大团结’作为新中国美术创作的主题,凝聚着几代艺术家的民族情感和时代关怀……”

本文作者、中国美术馆馆长吴为山题写的《民族大团结》大型浮雕释文

聚焦弘扬中华民族精神,围绕民族团结进步主题策划展览、举办活动,用美的语言、美的形态讲好中华民族故事,大力宣介中华民族共同体意识,这是时代的使命担当,是美术事业的全方位时代景观,也是当代美术工作者深入生活、开展创作的根基所在。

在中国美术馆活化经典、策划展览、公共教育等方面的合力作用下,无数观众从中获得感动和启示,更多艺术家创作优异作品,助力形成人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带。

美术是无声的美育使者。

新征程上,中国美术馆将努力成为新时代人民群众欣赏美术佳作、提升文化素养的国家级乃至世界级艺术殿堂,为繁荣发展中国美术事业、凝聚民族团结伟力,创造属于我们这个时代的新文化,推进中华民族共同体建设、巩固发展中华民族大团结不断贡献美的力量!

来源:《中国民族》杂志2024年第11期

文:吴为山

作者为全国政协副秘书长、民盟中央副主席,中国美术馆馆长

责编:张伟

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单