《春秋》本是春秋时期的一部编年体史书,较详尽地记录了当时鲁国国事及天下大事。后来,孔子在此基础上重新编订,成为后世儒家“六经”之一。“仲尼厄而作《春秋》”“惩恶而劝善”,《春秋》具有极强的价值引导功能,对中国社会发展影响深远。著名的儒家经典《春秋三传》即《左传》《公羊传》《谷梁传》,则是对《春秋》的释意。《春秋》一书彰显了尊王之义,并且对“华夷之辨”有着较为深刻的理解,是见证中华民族大一统观念形成发展的重要典籍。

《春秋》刻本 来源:百度百科

《春秋》释名

“春”“秋”二字起源甚早,殷商时期就已出现。

甲骨文的“春”字写法多样:或从双木从屯;或从四木从屯;或从茻从屯;或从日从屯;或从双木从日从屯。从双木与从四木、从木与从草都没有本质区别,而“屯”字则是“春”字的声符。因此,甲骨“春”字是个典型的形声字,其义多用作表示年岁之首的春季或春天。直至许慎作《说文解字》,“春”字写法都没有太大的变化。

甲骨文的“秋”字”,像秋虫之形,而假为季节“秋天”之“秋”,是个典型的假借字。目前,甲骨文中仅见表示历法时间的“春”“秋”,而无“冬”“夏”。

虽然“春”“秋”二字出现很早,但“春秋”一词则是较晚才产生的,因其以“春”“秋”概“冬”“夏”而指称年岁历法,人们逐步把记录年岁之事的史书称为《春秋》。这就是杜预《春秋序》上所说的“故史之所记,必表年以首事,年有四时,故错举以为所记之名也”。

周代各国史书都可通称为《春秋》。《国语·楚语》曾记楚庄王向大臣申叔时请教继承人太子的培养之道,申叔时谓“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心”。其中的《春秋》就是时人对当时史书的泛称。《墨子·明鬼》记载过4个鬼故事,指出它们分别“著在周之《春秋》”“著在燕之《春秋》”“著在宋之《春秋》”“著在齐之《春秋》”。《左传》昭公二年(公元前540年)记述,“晋侯使韩宣子来聘,且告为政,而来见,礼也。观书于大史氏,见《易》《象》与《鲁春秋》,曰:周礼尽在鲁矣!吾乃今知周公之德与周之所以王也”。可见,当时上至周王室下到诸侯国,都有自己的《春秋》史书。

除了表示通称的史书外,如今我们常说的《春秋》往往专指鲁国《春秋》,这种专称早在战国时代就已经有了。《孟子·离娄下》记:“晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。”可见,具体到各国史书的专称上,不同国家是有所差别的,而鲁国史书则专称为《春秋》。

《春秋》之作

孔子编订《春秋》之事在《论语》中并无记录,所以如今部分史家仍对此存疑,但时代相近的孟子却是相当肯定的。《孟子·滕文公下》记:“世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。孔子惧,作《春秋》。春秋,天子之事也,是故孔子曰:‘知我者,其惟《春秋》乎;罪我者,其惟《春秋》乎。’”可以看出,当时王权式微、世道衰落,邪说暴行并起,臣弑君、子弑父的情况多有发生,这是孔子作《春秋》的历史背景。孔子担忧这种局面不断恶化,这是他作《春秋》的原因。《春秋》作成之后,孔子本人对所作《春秋》的认识是非常清醒的,认为后世之人可以通过《春秋》去了解和批评他。

根据《孟子》的引用,孔子的这种认识是出自他本人之口。这很重要,因为这基本上就可以确认孔子与《春秋》之间必然是有联系的,孔子编订过《春秋》的说法应该是可信的。汉代史家司马迁也确信无疑地说:“仲尼厄而作《春秋》”(《汉书·司马迁传》)。《孟子·滕文公下》又记:“孔子成《春秋》,而乱臣贼子惧。”孔子编订的《春秋》面世后,在社会上产生巨大影响,一定程度上遏制了邪说暴行,使得乱臣贼子们都感到害怕,这是孔子作《春秋》的现实成效。那么,为何孔子作《春秋》能够产生如此效应呢?这还要从此书的性质说起。

实际上,除“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心”外,还应“教之《世》,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之《诗》,而为之导广显德,以耀明其志;教之《礼》,使知上下之则;教之《乐》,以疏其秽而镇其浮;教之《令》,使访物官;教之《语》,使明其德,而知先王之务用明德于民也;教之《故志》,使知废兴者而戒惧焉;教之《训典》,使知族类,行比义焉”。要是以如今的眼光来看,无论是《世》《令》《语》《故志》,还是《训典》,都可视为史书,尤其是《故志》更是发挥了“知兴废”的历史功能。

那么,同为史书,《春秋》与它们相比最大的不同就在于立意,其编撰目的主要是扬善抑恶而非知兴废。《左传·成公十四年》也记述《春秋》是“惩恶而劝善”的。因此,它本身具有很强的价值引导功能,而历史借鉴等其它功能则次之。孔子编订《春秋》,进一步放大了它的价值引导功能,“失则贬其恶,得则褒其善,此《春秋》大旨”(孔颖达《春秋正义序》)。

《春秋》之例

《春秋》的编撰体例也是一大亮点。全书以年代为序,记录了从鲁隐公元年(公元前722年)到鲁哀公十四年(公元前481年)间的鲁国及天下大事,共计242年的历史,堪称我国最早的编年史。这种编年体例与其他史书存在较大不同,即便是与后世同样冠以“春秋”之名的《吕氏春秋》《晏子春秋》《吴越春秋》等相比都区别明显,为后世史书编撰所效仿,影响深远。

《春秋》另一大特点是文字简约、内涵深刻,“微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污”(《左传·成公十四年》)。由于后人理解不易,解释《春秋》的作品遂相继出现,这类作品被称为“传”。古代《春秋》之“传”不在少数,其中最著名且流传于今的,主要有左丘明所著《春秋左氏传》、公羊高所著《春秋公羊传》和谷梁赤所著《春秋谷梁传》,号称“春秋三传”。如今人们所见《春秋》原文,即是合编入《左传》的。

《史记·十表·十二诸侯年表序》曾记载《左传》的成书背景:“(孔子)论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》,上记隐,下至哀之获麟。约其辞文,去其烦重,以制义法,王道备,人事浃。七十子之徒口受其传指,为有所刺讥褒讳挹损之文辞不可以书见也。鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成《左氏春秋》。”

这段记载非常重要。孔子编修时不仅“取其义”,还“约其辞文,去其烦重”,使得《春秋》具备了文辞简约的突出风格。后来,左丘明担心后世弟子对《春秋》的理解失其本真,所以才编著了《左传》。可见《左传》尤其注重史实之真。相较于《左传》,《公羊传》《谷梁传》则更加注重《春秋》所蕴含的微言大义。

《春秋》大义

虽然《公羊传》和《谷梁传》在阐述《春秋》微言大义时常有过度解释之处,但孔子编订《春秋》是取其大义,书中确实蕴含着丰富而深刻的思想内涵。

以尊王之义为例。春秋之时,王室衰微,霸权迭起,礼乐征伐自天子出的局面已经发生了转移,呈现“礼乐征伐自诸侯出”,甚至陪臣执国命的现象。旧有王权秩序的崩溃使得贵族阶层权力纷争不断,国家之间战乱频仍,庶民生活倍加艰辛。孔子编订《春秋》,贯穿其间的首先即是维护王权的“尊王”理念。

《史记·太史公自序》记述,“孔子知言之不用、道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣”。可见,《春秋》大义中最重要的就是要“达王事”,维护王权。又如《春秋·僖公二十一年》记述,“秋,宋公、楚子、陈侯、蔡侯、郑伯、许男、曹伯会于盂”。春秋时期的楚国早已蔚然发展成一大国,不仅楚庄王作为春秋五霸之一,曾观兵于周疆,想要问鼎中原,取代周王的天命(《左传·宣公三年》),且春秋争霸历时最长的即是延绵了上百年的晋楚相争。楚国国君无论身前死后一直都是称王的,但《春秋》全文却只称“楚子”,显然是只承认周王,不承认其他王称。

类似的情况还有“吴子”的称呼。春秋晚期,楚国衰落,吴国兴起后逐渐成为南方霸主,并北上与晋国争霸。据《国语·吴语》的记载,吴王夫差在著名的黄池之会上力压晋国国君,成为诸侯之长,但“(鲁)公会晋侯及吴子于黄池”(《春秋·哀公十三年》)。可见,《春秋》依然用“吴子”来称呼吴国国君,而不与周王同列。

再如僖公二十八年(公元前632年)时,晋文公在温地召集诸侯会盟。也就是在这次盟会上,晋文公以诸侯身份召见了周天子。对此,《春秋》中却记载说“天王狩于河阳”,《左传》进一步解释道,“是会也,晋侯召王,以诸侯见,且使王狩。仲尼曰‘以臣召君,不可以训’,故书曰‘天王狩于河阳’”。孔子认为,晋文公以臣召君的做法是不合礼制的,不能成为世人典范,所以不能直接记载此事,而是记为天王到河阳之地进行巡狩。

同样是春秋霸主之一的齐桓公,在面见周天子时则非常恭敬严谨。《左传·僖公九年》记载他得到周王赏赐时战战兢兢,使者转达周王的话让他免去跪拜之礼,但齐桓公却回答说:“天威不违颜咫尺,小白余敢贪天子之命无下拜?恐陨越于下,以遗天子羞。敢不下拜。”如此,孔子对晋文公和齐桓公的评价也是完全相反的。《论语·宪问》记述,“子曰:晋文公谲而不正,齐桓公正而不谲”。大意是说,晋文公诡诈而不正直,齐桓公则是正直而不诡诈。齐桓公的尊王行为深得孔子的认可。《春秋》昭明王道,首先必然是要提倡尊王理念,维护王权威严的。晋文公僭越君臣之礼的行为显然与此有悖,难以垂范后世,所以《春秋》当然不会记载晋文公召王,而是记为“天王狩于河阳”,这是符合礼制的。

尊王的背后,正是对大一统理念的高度认同。

《春秋》只承认天下仅有一个王,就是周王,其他国君即便是再强大也不能称王。这与《诗经·小雅·北山》里“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”有着相同的内涵,意味着普天之下只能有一个最高权力的合法代表,其他的政权代表只能参与到周王朝政治秩序的建构中,而不能凌驾其上。

“华夷之辨”

春秋时期,在王权失序的背景下社会发生剧烈变革,夷狄势力也不断崛起。

关于华夷的认识,《春秋》较为复杂。《春秋》书中对大部分蛮夷戎狄,通常只单称“蛮”“夷”“戎”“狄”,而对于部分已经纳入周王朝秩序的蛮夷戎狄则常称“子”,如皆称吴、楚、越国君为“子”。

不仅是吴、楚这类大国,还有部分进入王朝秩序的蛮夷小国同样也被称为“子”。如《左传·昭公十三年》记载,邾国、莒国向当时的霸主晋国投诉鲁国经常征伐他们,导致他们几乎亡国,晋国因此不让鲁国参加盟会。在当时诸夏看来,邾、莒都是蛮夷小国,但《春秋·昭公十三年》记述说“秋,公会刘子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子于平丘”。类似邾、莒、小邾这种蛮夷小国,《春秋》依然如实称其为“子”,而不径直称蛮夷。

可见,《春秋》虽有区别夷夏之处,但更有夷狄进至于爵的记载。这种夷狄进至于爵在周代社会是有重要现实意义的,因为这部分夷狄被纳入周王朝政治秩序后,是必须要遵循王朝的班爵秩序、外交礼仪和贡纳原则的。如《左传·僖公四年》记齐桓公帅师伐楚的时候,管仲就曾指出讨伐楚国的一个重要理由就是“尔贡苞茅不入。王祭不共。无以缩酒”。进入王朝秩序的楚国,对于周王室是需要贡纳用于缩酒的“苞茅”之物的。由此可见,夷狄进至于爵不仅需要在政治上承认以周王为代表的政权,而且在经济、军事、外交等各方面都有相应义务,必须遵循相应礼制。

中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。早期中华民族正是在华夏族群的主体上,伴随着“蛮”“夷”“戎”“狄”等逐步纳入中原王朝秩序中而形成的。《春秋》“尊王”强调了政治上的大一统,而《春秋》的“华夷之辨”同样让我们看到了华夏与周边族群的政治文化整合,意义至为深远。

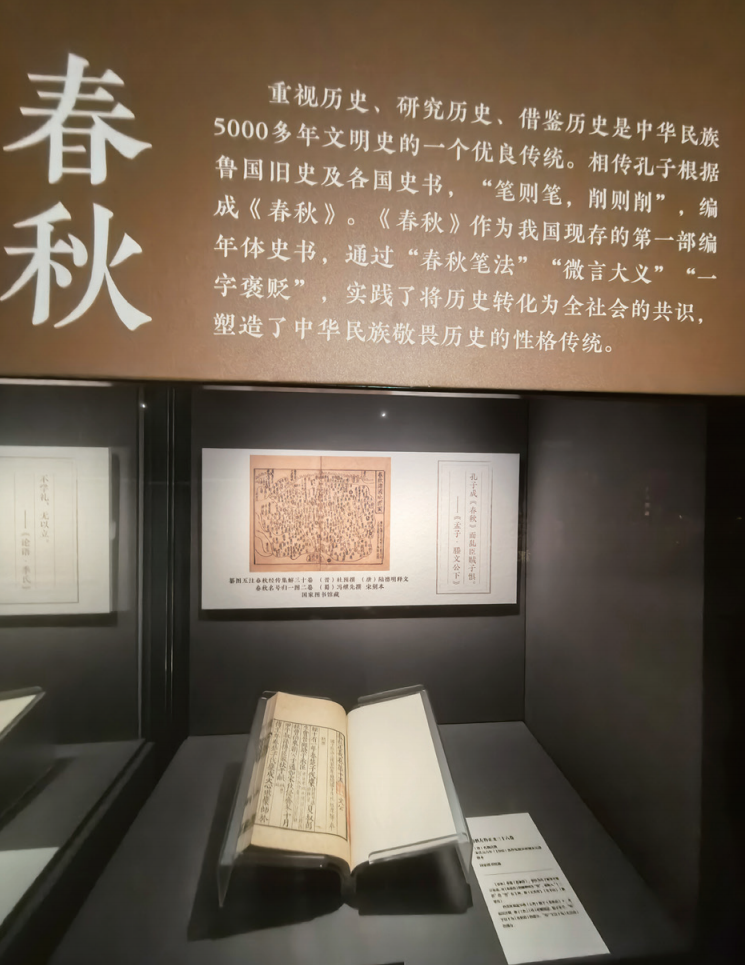

国家图书馆(国家典籍博物馆)展出的“亘古巨制 煌煌文脉

——中华优秀传统文化典籍展” 小树/摄

(本文为“兰台青年学者项目”(LTQN2021LX606)和国家社科基金“铸牢中华民族共同体意识研究专项”(22VMZ011)的阶段性成果 作者为北京师范大学历史学院院长、教授)

来源:《中国民族》杂志2025年第1期

文:黄国辉

责编:龙慧蕊

流程制作:高宁(见习)

订阅下载:2026年《中国民族》杂志订阅单